|

Se hará una muestra en el museo Isaac Fernández

Blanco

Descubrieron cómo lograban los pintores sus matices

Siguiendo el rastro de la pintura pudieron develar el origen de

ciertas obras

La exposición será a fines de octubre

La tarea conjunta de químicos e historiadores del arte está revelando

aspectos hasta ahora desconocidos de la pintura colonial que se realizaba

en tiempos del Virreinato del Río de la Plata. |

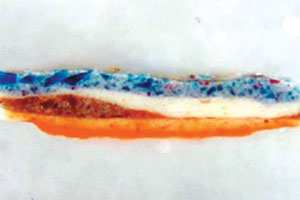

Smalte de las alas de un ángel, en "Adoración..."

Foto: Gentileza FCEYN |

¿Cómo conocer las técnicas empleadas por los pintores del siglo XVII,

los pigmentos que usaban y de qué manera los mezclaban para lograr

determinados matices? ¿Cómo develar la verdadera identidad de un cuadro de

origen desconocido? Estas son sólo algunas de las preguntas que hoy es

posible responder gracias al trabajo mancomunado de químicos e

historiadores del arte.

"Los datos que aporta la química los contrastamos con otras fuentes,

por ejemplo, textos de la época, listas de insumos o registros de

impuestos", señala la doctora Gabriela Siracusano, historiadora del arte,

quien junto con la doctora Marta Maier, ambas investigadoras del Conicet,

dirigen un equipo que se encuentra analizando los cuadros de los siglos

XVII y XVIII pertenecientes al Museo de Arte Hispanoamericano "Isaac

Fernández Blanco".

|

Este grupo viene trabajando desde 1988, y sus

iniciadores fueron la doctora Alicia Seldes (fallecida recientemente), de

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA, y el doctor

José Emilio Burucúa, de la Facultad de Filosofía y Letras.

Entre las pinturas de ese museo había una de procedencia desconocida.

Se decía que era colonial, sevillana o flamenca. Cuando los químicos la

analizaron vieron que aparecía un amarillo de plomo con estaño.

"Fui a las

fuentes y encontré que ese amarillo era un pigmento muy utilizado por los

pintores flamencos", relata Siracusano, y agrega: "Este indicio abona la

hipótesis del origen flamenco del cuadro". |

Adoración del Santísimo Sacramento, atribuido a Melchor Pérez de Holguín, del primer tercio del siglo XVIII

Foto: FCEYN |

La química del color

Para reconocer los componentes de la pintura, los químicos emplean una

técnica que se denomina estratigrafía. Con un bisturí toman muestras, de

un milímetro cúbico de volumen, en especial de los bordes del cuadro.

"Cuando éstas se analizan bajo el microscopio pueden verse las distintas

capas de pintura: la base, los pigmentos y el barniz final", detalla

Maier, que es docente en el Departamento de Química Orgánica de la FCEyN.

Los análisis químicos muchas veces deparan sorpresas. En efecto, en

1993, en una pintura colonial de la Puna argentina, los investigadores

hallaron un pigmento, denominado smalte , que no aparecía

mencionado en ningún texto sobre pintura de la época. Se trata de un

vidrio molido de color azul, del cual no hay registros de que haya sido

producido en América antes de la segunda mitad del siglo XIX.

El smalte brinda un color azul vidrioso, muy brillante. Cuando

el grano se muele poco, refracta más la luz. Así, se lograba un azul más

intenso en ciertas partes del cuadro. "El análisis químico detectó un

compuesto de cobalto, denominado safre , que es la base del smal

te , y el microscopio electrónico hizo posible ver las

partículas de vidrio en las capas del pigmento azul", explica Maier. Este

pigmento era producido en Alemania central y recorría un largo camino

hasta llegar a los talleres de la Puna y de Cuzco.

Los investigadores también rastrearon el recorrido de los pigmentos

desde los lugares de producción hasta los talleres de los pintores,

buscaron en los archivos, donde se registran los productos que pagaban

impuestos. De hecho los pigmentos debían pagar la alcabala.

"Por otra parte -indica Siracusano-, la alcabala nos dice que la

pintura en esa época ocupaba un lugar desjerarquizado, pues ese impuesto

lo pagaban las artes mecánicas, no las liberales."

Pintura y alquimia

El estudio de los colores dio cuenta, además, de los vínculos entre

arte y ciencia durante la etapa colonial. "En textos de metalurgia de la

época, se mencionan materiales usados para la amalgama de metales que

también se empleaban en pintura", comenta Siracusano.

También había una vinculación entre la pintura y los "libros de

secretos", que presentaban recetas para todo. Por ejemplo, "para

desaparecer dentro de una habitación, o cómo pintar un perro de verde para

que pasara inadvertido en el pasto. Entre estas recetas esotéricas había

instrucciones para preparar colores", comenta la investigadora.

Un manual de pintura de un famoso pintor de Quito incluía consejos que

aparecían también en un libro de secretos. "Lo interesante fue que en un

libro de metalurgia encontré la misma receta. Tal vez todos estos libros

hayan abrevado en una fuente anterior", conjetura.

Asimismo había intercambio con los boticarios, que vendían pigmentos.

De hecho, algunos de éstos tenían usos medicinales. Muchos otros, en

cambio, tenían efectos tóxicos, como el oropimente -un sulfuro de

arsénico- o el blanco de plomo, que causa el denominado saturnismo, que

genera problemas renales y cambios en la personalidad. Se dice que Goya y

Van Gogh lo padecieron.

El estudio estratigráfico permitió saber que los pintores mezclaban el

blanco de plomo, el smalte y la malaquita para lograr una gradación

de azul que daba sensación de profundidad.

El hecho es que los estudios químicos más el trabajo historiográfico

permitieron ahondar en la "cocina" de la pintura colonial. Los cuadros

estudiados, junto con las estratigrafías y los resultados de estas

investigaciones se presentarán en una muestra que se inaugurará en el

museo Isaac Fernández Blanco a fines de este mes.

Por Susana Gallardo

Para LA NACION

Pinceladas bajo el microscopio

Los pigmentos pueden identificarse con sólo mirarlos al

microscopio, pero, si se trata de una mezcla, es necesario emplear

instrumental de mayor complejidad, como el microscopio electrónico con una

sonda de dispersión de rayos X que permite estudiar los elementos que

componen un material inorgánico. Para identificar pigmentos orgánicos es

necesaria una técnica más sofisticada, la espectrometría de masa, basada

en el bombardeo de una molécula con un haz de electrones que produce su

ruptura. Los fragmentos así formados constituyen el espectro de masa, que

permite conocer la estructura y el peso molecular de la molécula

fragmentada.

LA NACION - 13/10/2003 - Ciencia/Salud